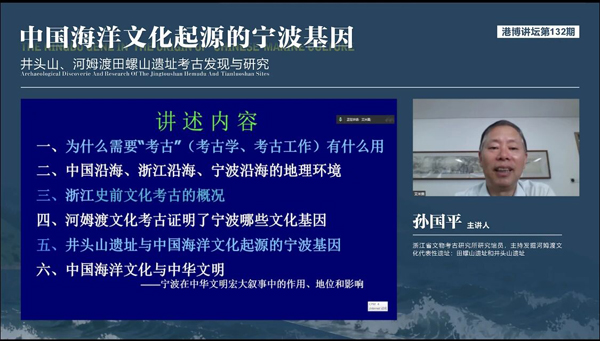

9月25日,“港博讲坛”第132期邀请浙江省文物考古研究所研究员孙国平,开启了一场《中国海洋文化起源的宁波基因——井头山、河姆渡田螺山遗址考古发现与研究》为主题的线上讲座,约1.69万观众线上围观了讲座。

正值宁波考古七十周年与“从远古渔村到国际港城:宁波考古里的海洋基因”特展展出之际,该讲座通过线上直播,打破地域限制,触达更广泛受众,进一步扩大了宁波海洋文化的影响力。

孙国平深耕浙江史前考古领域三十余年,连续十余年主持河姆渡文化代表性遗址田螺山遗址的发掘与研究,2017年开启余姚井头山遗址考古工作,将宁波沿海人类活动史向前推进至8300年前。

讲座伊始,孙国平以一段亲身经历引发观众共鸣,“有一次我打车去井头山遗址时,司机突然问我‘这些考古遗址,跟我们普通人有啥关系?’”他以此切入,用通俗语言讲述了“考古学、考古工作有什么用”。

“考古能让我们知道人类从何而来。”他举例,井头山的贝类遗骸能还原先民食谱,河姆渡的木构遗迹可呈现先民居住方式,这些发现实证了“宁波人自古靠海吃海”,也明晰了“宁波海洋基因”的根源。“现代来自于过去,又决定着未来。” 回溯先辈适应海洋、利用海洋的历史,是宁波未来更好地探索海洋、经略海洋的根基。

讲座重点聚焦河姆渡文化田螺山遗址与井头山遗址承载的宁波海洋基因。谈及田螺山遗址,孙国平展示了出土的木浆与独木舟模型照片,“七千年前的河姆渡人已能造水上交通工具,往返于陆地与水域。”结合遗址中鱼骨等水生生物遗骸,他表示,河姆渡人已经拥有海上航行和捕鱼的能力。

井头山遗址则将宁波海洋文明源头再次向前推进。孙国平展示遗址出土的石铲、陶片及贝类堆积层照片。这些专门贝类采集工具、海鲜加工区,还有贝壳形成的‘贝丘’,说明了8300年前的井头山先民更依赖海洋,以海洋采集、捕捞为核心生产生活方式。他特别指出,井头山遗址是全国沿海年代最早、保存最完整的海洋文化遗址之一,是宁波为中国海洋文化重要起源地的关键证据。

最后,孙国平结合两处遗址成果提出:“井头山、河姆渡的发现,证明中国海洋文明跟内陆农耕文明是几乎并驾齐驱的发展进程,为中华文明的完整性提供了宝贵证据。同时也揭示了宁波从远古渔村到国际港城正是海洋基因传承发展的结果。”

“从远古渔村到国际港城:宁波考古里的海洋基因”特展将持续至12月14日,后续港博还将推出更多相关讲座和活动,敬请关注。